一般的な質問

- 母については、子を妊娠・出産した女性が法律上の母となります。

- 父については、女性が婚姻中に妊娠した子は夫の子であると推定するというルール(嫡出推定)に基づいて法律上の親子関係が形成されます。

- (1)妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し、(2)婚姻成立の日から200日を経過した後又は離婚後300日以内に出生した子については、婚姻中に懐胎したものと推定します。

- 婚姻関係にない男女の間に生まれた子の父については、「認知」により法律上の親子関係を形成します。

- 戸籍の記載などに違いがあります。(→戸籍の項目参照)

- 2013年の法改正により、現在では、相続の際に嫡出子と、父の認知を受けた非嫡出子とに法定相続分の違いはありません。

- 認知を受けていれば、非嫡出子であっても嫡出子と同等の相続を受けることができます。

-

法律上の父子関係について、女性が婚姻中に妊娠した子は夫の子であると推定するというルールのことです。(民法第772条)

(1) 妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する。

(2) 婚姻成立の日から200日経過した後、又は離婚後300日以内に出生した子については、婚姻中に懐胎したものと推定すると定められています。

※ただし、海外赴任や長期間の別居などの事情がある場合には、その時期に懐胎した子には嫡出推定が及ばないものとされます。

- 出生届の記載や戸籍上は違いはありません。

- もしも法律上の親子関係と実際の血縁関係とが不一致である場合、法律上の親子関係を否定するための手続きが嫡出推定の有無により異なります。

- 推定される嫡出子:「嫡出否認の訴(民法775条)」

- 推定されない嫡出子:「親子関係不存在確認の訴(人事訴訟法2条2号)」

- 法律上の親子関係を否定する場合の手続きについてはQ8、Q9へ

- 異なります。

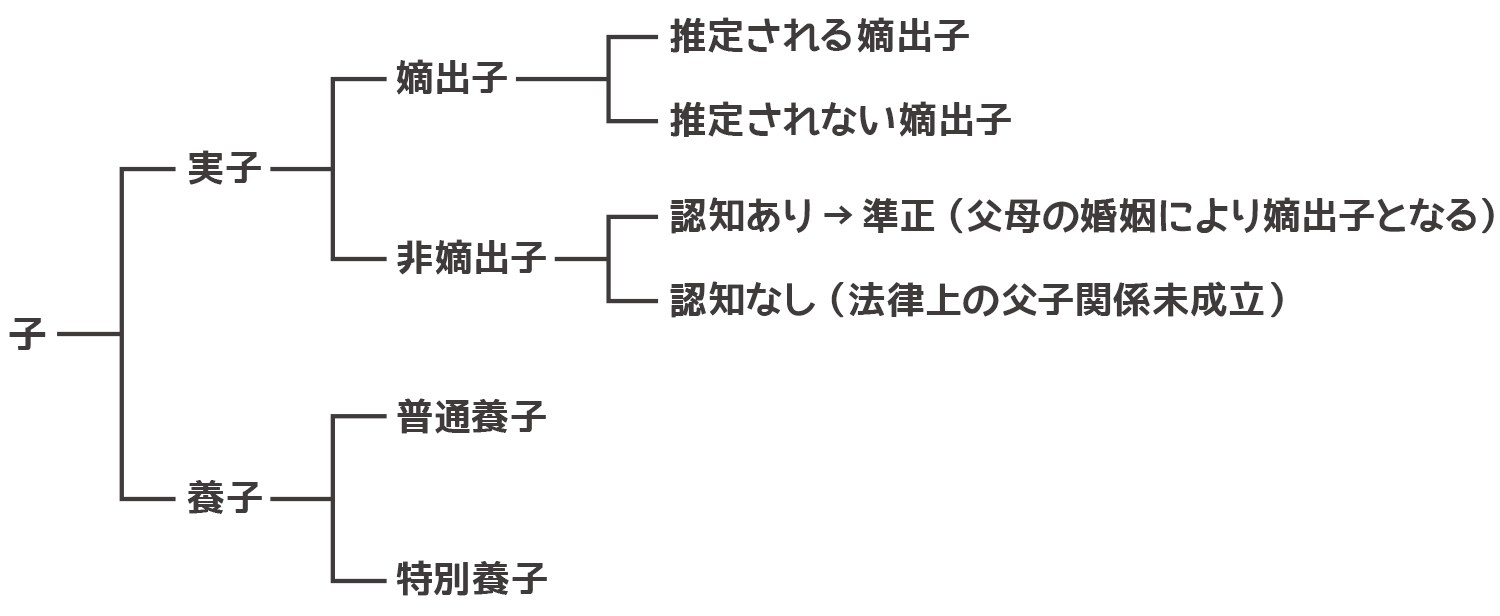

- 「嫡出子」は、結婚している男女の間に生まれた子のことを表す法律用語です。

- 「実子」は、養子と対をなす概念です。

- 法律上の「実子」は、父母の婚姻関係の有無によって嫡出子と非嫡出子とに分けられます。もしも血縁上の親子関係があっても 、父母が婚姻していない場合には嫡出ではない子となります。他方、血縁関係がなくても、婚姻している男女の子として届出がなされると、法律上は「実子」とされ、夫婦の嫡出子となります。

- 「推定される嫡出子」について、法律上の父との親子関係を否定するための手続きです。

- 嫡出否認の調停は、法律上の父からのみ、子の出生を知った時から一年以内に限り申立てることができます。

- 調停が不成立のときは「嫡出否認の訴(民法775条)」により、法律上の父からのみ、訴えを提起することとなります。

- http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_15/ (裁判所HP)

- 「推定されない嫡出子」について、法律上の父との親子関係を否定するための手続です。

- 子、子の母、生物学上の父、法律上の父など、確認の利益を有する者であれば、誰でも・いつでも申立てることが可能です。

- 調停が不成立の場合は、親子関係不存在確認の訴(人事訴訟法2条2号)」により、訴えを提起することができます。

- http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_16/index.html (裁判所HP)

Q10 「認知」とは何ですか?

- 両親が婚姻していない非嫡出親子関係では、父と子との間に法的な親子関係を成立させるために、父による認知が必要です。

- 認知によって、父と子との間に法的な親子関係が成立します。

- 認知がなければ、父との法的な親子関係は成立しません。

※手続:認知は、父に認知届を提出(任意認知)してもらうことによってなされます。

もし父が認知しない場合、家庭裁判所の手続によって強制的に法的親子関係を形成します。(強制認知、民法787条)

※認知の事実は父の戸籍にも記載されます。

- 認知により父親と子との間に法的親子関係が成立し、それに伴う相続・扶養*・親権などの権利義務関係が形成されます。

- 認知をしない場合には、父親と子との間に法的な親子関係は成立せず、相続・扶養・親権などの権利義務関係も形成されません。

*扶養の義務が生じることにより、親は子に「生活水準の高い側の親と同程度の生活を保障すべき」と解されます。つまり、父となる男性のほうが生活水準が高ければ、認知により子の養育費を受け取ることができるようになります。

- 「親権」とは、子の利益のために、未成年の子の成長発達を実現し、子の財産を保護する親の責任を意味します。(実際には、権利というより私法上の義務と解されます。)

- 婚姻している両親の間に生まれた嫡出子では、両親がともに親権者となります。(共同親権)

- 両親が婚姻していない非嫡出子では、原則として母が親権者となりますが、父が認知した子については、家庭裁判所の審判により、父を親権者とすることができます。(単独親権)

- 実親と子との親子関係を終了させ、養親との間に親子関係を成立させる、国家宣言型の養子制度です。

- 養育が困難な子に、実親にかわり家庭的な環境の中で健全な育成を図る目的で、子のためにおこなう養子縁組です。

- 特別養子縁組をおこなった子と実親(生物学的な親)との間の法的親子関係は、消滅する断絶型の養子縁組となります。

- 普通養子では、戸籍に養子縁組の事実がわかる形で記載されます。

- 特別養子では、戸籍の見た目上は「長男」「次男」「長女」「次女」等、実子と変わらない形で記載されます。

- 養子縁組の要件が異なります。

- 普通養子縁組に子の年齢の条件がないのに対して、特別養子縁組では、養子となる子の年齢は6歳(*例外的に8歳)未満と制限されます。

*Q.15へ

- 実親(=血縁生物学的親)による同意が必要です。

- 養子となる子の年齢は6歳未満でなければなりません。ただし子が6歳になる前から養親となる人に監護されている場合に限り、8歳未満まで縁組をすることができます。

- 養親側の要件として (1)夫婦共同縁組であること、(2)満25歳以上であることが定められています。ただし養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができます。

- 養親となる方が養子となる子を6ヵ月以上監護*していることが必要です。そのため、縁組成立前に養子となる子と一緒に暮らし、監護状況等を考慮して家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。

*監護:一緒に暮らし、監督・保護すること。